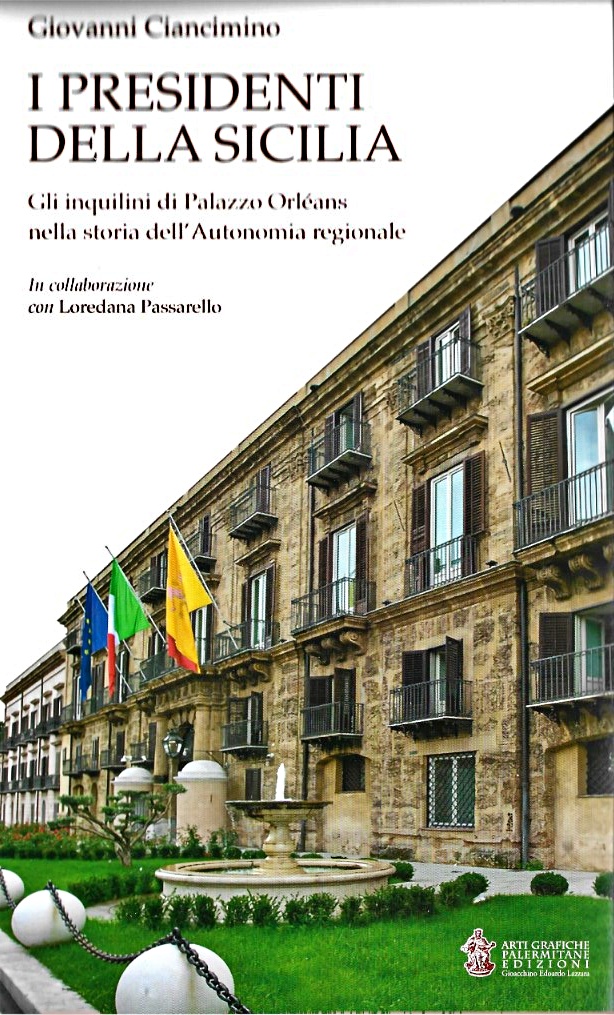

Presidenti di Sicilia, il libro di Ciancimino e Passarello

Uno sguardo biografico dei trenta governatori avvicendatisi dal 1947 ad oggi

In sociologia storica e nella storiografia più avvertita è ormai patrimonio comune ritenere che gli uomini sono gli ineludibili attori della Storia, benché nelle circostanze determinate dalle contingenze politiche, economiche e sociali del proprio tempo che l’azione umana trasforma, sovente in antitesi a quanto previsto e auspicato, in un continuo rimando tra la volontà di chi opera e la situazione storica in cui egli è calato. In questo senso quello che ci offre il volume di Giovanni Ciancimino e di Loredana Passarello, I Presidenti della Sicilia, Arti grafiche palermitane, euro 20,00, è uno sguardo biografico dei trenta Presidenti della Regione siciliana, avvicendatisi dal 1947 ad oggi, in una preziosa raccolta di ritratti che, tuttavia, ha il pregio di scandagliare, con oculata precisione, anche il campo di azione politico e sociale, in cui è stata impressa l’esperienza istituzionale di ciascuno di loro. Ogni Presidente ha, infatti, forgiato il suo ruolo a misura del proprio temperamento e dei propri orientamenti ideali, ma in una continua tensione con le incombenti vicissitudini che, a mano a mano, le stringenti condizioni dell’Isola lo hanno chiamato a fronteggiare. Sono quest’ultime che ne hanno misurato, in definitiva, le capacità politiche e segnato il giudizio nella storia della Istituzione regionale.

Quelle che attendono i primi due presidenti della Regione, Giuseppe Alessi e Franco Restivo, entrambi padri costituenti dello Statuto siciliano, sono condizioni alquanto straordinarie. In quell’immediato dopoguerra, la Sicilia esce dalle macerie di un conflitto doloroso che non risparmia nulla. Neppure l’identità nazionale è ormai certa. Con lo sbarco alleato, nel luglio 1943, riesplode infatti nell’Isola il mai sopito tema della propria specificità, affermandosi nelle piazze la rivendicazione indipendentista, che dovrà tuttavia ripiegare, allorché nel febbraio 1944 gli Alleati, che con spregiudicato cinismo se ne erano serviti, restituiscono la Sicilia all’Italia del governo Badoglio. Dalla clandestinità e dai meandri del quadro d’ordine fascista, è pronta ormai ad emergere una nuova classe dirigente che, ispirata da principi unitari (“Non si può dire Italia senza aver detto Sicilia. Non si può dire Sicilia senza aver detto Italia” così è solito pronunciarsi Alessi, come riportano gli autori) svuota abilmente di contenuto la velleitaria revanche separatista, orchestrata da Andrea Finocchiaro Aprile, riuscendo a dare concreti frutti politici e istituzionali con la concessione dello Statuto speciale, sulla scia della lunga tradizione autonomista siciliana. L’Autonomia regionale costituisce l’indubbio approdo di una vicenda storica che s’inserisce nell’alveo del quadro istituzionale dell’Italia repubblicana, che ne riconosce con legge costituzionale la sua Carta fondamentale, cioè lo Statuto, il quale tuttavia sconta il mancato coordinamento sostanziale con la Costituzione italiana, essendo stato discusso e precipitosamente approvato durante l’ultima seduta utile della Assemblea Costituente. Ciò che si rivelerà, negli anni, motivo di un latente conflitto di potestà e di competenze, tra lo Stato e la Regione, che perdura fino ai nostri giorni.

Ciascun Presidente della Regione sarà, pertanto, chiamato a fare i conti con le inevitabili spinte centripete statali. Soprattutto chi ha dovuto impegnarsi direttamente nello sforzo di non vedere cancellate e stravolte alcune statuizioni dello Statuto. Si pensi alla battaglia politica condotta dai Presidenti Alessi, Restivo e La Loggia per scongiurare la soppressione dell’Alta Corte. O all’annoso contenzioso sugli articoli del titolo V (Patrimonio e finanza) dello Statuto, rimanendo tuttora attuale la spinosa questione relativa al completo adeguamento dei rapporti finanziari tra Stato e Regione “… lo Stato – ha riferito al Parlamento l’assessore all’Economia pro tempore, Gaetano Armao – dovrà dare alla Sicilia risposte puntuali in ordine all’attuazione degli articoli 36, 37 e 38 e in ordine all’applicazione della condizione di insularità, della continuità territoriale…” (ARS, seduta 18 giugno 2019, Dibattito sulla trattativa Stato – Regione Siciliana in materia di rapporti finanziari). O, ancora, alle polemiche sulla mancata applicazione dell’articolo 31 – quello che stabilisce che al mantenimento dell’ordine pubblico in Sicilia provvede il Presidente della Regione. Prerogativa che, Ciancimino e Passarello ci ricordano, è stata fatta valere in soltanto due casi, per opera dei Presidenti Giuseppe La Loggia e Benedetto Majorana della Nicchiara, e che, a metà degli anni Novanta, è stata al centro di una vivace querelle giornalistica tra il Presidente Franco Martino e il ministro degli Interni, Roberto Maroni, il cui carattere di mera contesa verbale a uso e consumo di un’opinione pubblica, ancora frastornata dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, mostrava tutta l’ingenuità di una classe politica che, votata all’estinzione dopo Tangentopoli e il sovvertimento del quadro politico, ricercava una credibilità troppo a buon mercato per realmente giovarsene.

Il problema dell’ordine pubblico si rivela endemico e assai gravoso sin dalla campagna elettorale per le prime elezioni della Assemblea Regionale del 20 aprile 1947. Bande armate sanguinarie, di cui quella di Salvatore Giuliano è solo la più conosciuta, imperversano sul territorio isolano mentre la mafia, mimetizzatasi tra le pieghe del regime fascista e dopo aver aperto, con Lucky Luciano, la strada all’esercito alleato per sbaragliare la pressochè ovunque inane (se si eccettua la battaglia nella piana di Catania) controffensiva delle truppe italiane, si istituzionalizza entrando nel gioco grande della politica. E lo fa a modo suo, ferendo e ammazzando sindacalisti e contadini, incendiando le Camere del Lavoro, ma anche tessendo trame e intrattenendo inconfessabili tresche con politici collusi e con infedeli servitori dello Stato. Un tema, quello della mafia che ha attraversato fino ad oggi gli anni dell’Autonomia, nei quali hanno giocato un indubbio ruolo la differente tempra e il rigore morale di ciascun Presidente della Regione. Ad alcuni Presidenti, nei migliori dei casi, acquiescenti se ne sono infatti avvicendati altri che hanno denunciato la tentacolare pericolosità dell’organizzazione mafiosa, anche nei gangli della macchina regionale. Gli autori, tra gli altri, ricordano Giuseppe Alessi (di cui ci piace citare anche la relazione su enti locali in Sicilia e mafia del 1968, quando sedeva tra gli scranni del Senato), Giuseppe D’Angelo, che impegnò la Giunta e l’Assemblea Regionale a chiedere al Parlamento nazionale l’istituzione della Commissione antimafia nel corso della discussione, nel marzo 1962, di una mozione di iniziativa socialista su “Inchiesta sulle cause dell’attività criminosa in Sicilia”, facendo cadere così sia l’infondato alibi di una ingerenza del Parlamento nazionale nei confronti della Regione sia lo specioso pretesto che un’inchiesta avrebbe potuto costituire una grave offesa al buon nome dell’Isola.

E, ancora Giuseppe Campione, nominato segretario regionale della DC nel 1983 – in un congresso indetto per conferire un nuovo profilo morale al partito e che isolerà politicamente Ciancimino e la sua corrente, gettando nell’agone politico Sergio Mattarella che, nel corso dello stesso anno, verrà eletto alla Camera dei Deputati – che da pochissimi giorni eletto Presidente della Regione dall’Assemblea Regionale dovrà farsi carico dinnanzi al Paese intero, dopo l’uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta, di spiegare che l’indolenza morale di un popolo – come quello siciliano – non poteva più condurre al sacrificio dei pochi, esortandolo a una “lotta popolare di liberazione dalla mafia”. E, a modo suo, va annoverato anche Salvatore Natoli, costretto a dimettersi il giorno dopo essere stato eletto Presidente, perché minacciato di morte. “Mi fu sussurrato – ha raccontato agli autori – qualcosa da gente per la quale il sussurrare significa molto più del dire e dissero che o la smettevo o mi facevano fuori, si liberavano di me”. Ma a pagare davvero con la vita l’intransigente adempimento al proprio dovere fu Piersanti Mattarella, che prima di diventare Presidente della Regione – neppure una settimana dopo il sequestro del suo mentore politico, Aldo Moro – aveva già dato saggio di che pasta fosse fatto nel corso della settima legislatura (1971 – 1976), allorché aveva ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio. In quegli anni, Mattarella riformò in larga parte, con indubbia abilità politica, la finanza regionale coniugando la programmazione con la spesa e riuscendo a far approvare entro i termini di legge i bilanci regionali (cosa che sa quasi di miracoloso conoscendo il groviglio di intoppi che ogni anno regolarmente rallentano l’approvazione della manovra economica), dando in tal modo all’Assemblea Regionale la possibilità di svolgere la funzione di controllo. Da Presidente della Regione, Mattarella continuerà a razionalizzare l’intera macchina amministrativa regionale, affinché la Sicilia potesse avere le carte in regola, puntando specialmente l’attenzione su quella sentina del malaffare, che erano gli appalti pubblici. Il 6 gennaio 1980 sarà ucciso da un killer e con lui sembra essere anche morta la speranza di conoscere la verità sul delitto. Da oltre quarant’anni, infatti, non si sa se fu solo mafia e chi ne sia stato il mandante.

La Sicilia – soffocata dalla mafia che, intanto, da guardia armata del feudo giocava ormai in proprio nei traffici loschi e nei commerci apparentemente legali della città – non riesce a decollare nello sviluppo economico, tanto che in molti si sono interrogati in questi anni, se l’arretratezza è figlia della mafia o se quest’ultima prospera nell’assenza di sviluppo, come forma di passiva intermediazione dei flussi finanziari e delle attività economiche. Di certo c’è che molte ragioni hanno cospirato al quadro fino ad oggi deprimente dell’economia regionale: “L’economia della Sicilia – si evince dal report L’economia siciliana 2021 – 22, a cura dell’assessorato regionale all’Economia – appesantita dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia è caratterizzata da una minore flessione e una più lenta ripresa rispetto alla media nazionale, anche a causa dell’irrisolto divario economico territoriale e dagli effetti della condizione di insularità”. Il ricco ventaglio di provvedimenti legislativi approvati nel corso dei primi dieci anni di Autonomia – con i governi Alessi, Restivo e La Loggia – aveva lasciato ben sperare che si potessero dispiegare le ali verso una possibile industrializzazione della Sicilia, anche grazie a una certa stabilità della formula politica centrista. Ma non tarderà, comunque, molto che la Sicilia sarà chiamata a misurarsi con alcuni fattori di debolezza, sia endogeni che esogeni, propri al sistema. Tra i primi va considerata l’incertezza che, da quegli anni in poi, agiterà il quadro politico regionale. Dopo la caduta del governo di Giuseppe La Loggia nell’agosto del 1958, a partire dall’affermarsi del milazzismo (dal nome del Presidente Silvio Milazzo), prevarranno infatti gli elementi d’indeterminatezza su quelli di stabilità politica. In quella occasione, un autentico malessere sociale, una smisurata spregiudicatezza politica e una rutilante propaganda di conio sicilianista condussero al governo della Regione i missini assieme ai comunisti, i monarchici assieme ai socialisti. Al di là di ogni pur ragionevole riserva politica su quella controversa esperienza, affogata nel febbraio 1960 miseramente nello scandalo, rimarranno tuttavia intatte le ragioni d’incompiutezza che stavano minando le basi dell’Autonomia.

Fu, del resto, con il centro – sinistra che verranno alla luce le contraddizioni di un benessere che si diffonde ma a macchia di leopardo e, in maniera comunque insufficiente – che, sarebbe nondimeno ingeneroso negare, era stato possibile grazie ai vent’anni di Autonomia – a motivo dei forti picchi registrati dall’emigrazione, negli anni Cinquanta e Sessanta, e dalle “montagne di miseria” (così ebbe ad esprimersi Milazzo, durante un dibattito parlamentare) da cui molti siciliani non erano ancora riusciti a discendere. Ed è proprio in quegli anni che matura una riflessione sul tipo di sviluppo di cui dotare l’Isola, considerate quelle che erano le effettive risorse della Sicilia, legate alla sua posizione geografica, alle sue ricchezze naturali, alle vocazioni professionali della sua gente. Il sogno della industria in Sicilia – nonostante che i governi D’Angelo avessero consentito, con la presenza dell’ENI, di accrescere il numero dei grandi gruppi industriali, cui si aggiunse pochi anni dopo lo stabilimento della Fiat a Termini Imerese durante il governo Carollo – appariva sempre più lontano, in una terra sprovvista di una sufficiente rete aeroportuale, viaria e ferroviaria e in assenza di scuole professionali che formassero dei tecnici in grado di assumere la gestione produttiva delle industrie. Anche il comparto agricolo segnava il passo. La riforma agraria del 1950, arrivata con almeno un secolo di ritardo, per via delle ottuse resistenze della classe latifondiaria, si rivelò inutile nell’instaurare nuovi rapporti di produzione nelle campagne siciliane, comportando il passaggio” … in sostanza – ha osservato lo storico Giuseppe Giarrizzo – dal latifondo assenteista al latifondo contadino ma nulla, o poco, è cambiato”. Rimaneva il terziario, gonfiato nei numeri dalle assunzioni nella pubblica amministrazione, in special modo nella macchina amministrativa regionale impaniata in logiche, che erano ben lungi dalle ragioni ideali dello Statuto e dalle finalità proprie di un autogoverno democratico, cagionate dalle procedure discrezionali di reclutamento e dalla mancanza di una razionale organizzazione del corpo burocratico. Così come dimostrano le dichiarazioni programmatiche di gran parte dei Presidenti della Regione, anche di quelle successive alla legge di riforma del 1971, nelle quali non si manca di accennare al problema della burocrazia regionale. Questione, peraltro, riproposta nelle recenti dichiarazioni sferzanti del Presidente Nello Musumeci riguardo all’effettiva efficienza dei dipendenti regionali.

“Eravamo – ammetterà il Presidente Mario Fasino in un’intervista a Cronache Meridionali alla fine degli anni Settanta – un po’ tutti presi dall’euforia per il miracolo industriale, eravamo tutti pazzi per l’industria ed imboccammo strade sbagliate. L’agricoltura fu negletta, altre attività furono trascurate, ed oggi siamo qui a guardare indietro”. La verità era fin troppo chiara ma non, per tutti, era semplice tracciarne la diagnosi. Assieme agli elementi di fragilità locale, di cui sopra, vi entravano in gioco, come detto, anche gli effetti negativi causati da alcune dinamiche originate in scenari ben più vasti e autorevoli di quello dell’Isola, la quale oltretutto per anni si era orgogliosamente crogiolata nella sua specialità, ma al prezzo di un indubbio isolamento, che la rendeva agli occhi degli altri “una terra estraniata – scrisse don Sturzo nel suo ultimo appello ai siciliani – da tenersi sotto controllo”. La questione siciliana, scissa dalla più ampia e complessa questione meridionale, mostrava ormai i segni di una forte debolezza, soprattutto contrattuale, nei confronti dello Stato, il quale aveva iniziato a contrarre fortemente le risorse da trasferire alla Sicilia, in un momento in cui, con la nascita della Comunità Europea nel 1957, si privilegerà ulteriormente l’industria del Nord nella logica di dover supportare, con l’apertura di un così ampio libero mercato, le economie più forti mentre a un’area periferica, come la Sicilia e l’intero Mezzogiorno, si chiedeva di rimanere un serbatoio di manodopera e un mercato di consumatori. L’ineluttabile conseguenza fu quella di intrecciare i destini dell’Isola con l’intero Mezzogiorno. Quando con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario nel 1970, nasce il regionalismo meridionalista, la Sicilia offrirà il prezioso contributo della sua radicata cultura autonomista e, nel corso di un dibattito all’ARS nell’ottobre 1970, si proporrà quale sponda politica e istituzionale per la creazione di un nuovo soggetto politico in grado di far valere le proprie istanze nei confronti dello Stato, al momento della determinazione dell’intervento straordinario e degli investimenti legati alle imprese a partecipazione statale, che avrebbero dovuto allocare nel Mezzogiorno il sessanta per cento dei propri investimenti. La Sicilia diviene il motore di questa nuova fase, ospitando a Palermo nel gennaio 1971 la prima Conferenza delle regioni per il Mezzogiorno.

Si trattò, tuttavia, di un processo involutivo che ebbe, nel giro di pochi anni, nel costituito Comitato delle Regioni meridionali una sede, più che di compensazione, di scontro tra gli interessi contrapposti delle diverse realtà regionali di un territorio viepiù minacciato dalla crisi economica (lo shock petrolifero del 1973 sarà foriero di una serie di recessioni che hanno accompagnato il Mezzogiorno anche in questi ultimi anni) e corroso nelle fondamenta sociali. Da quel momento in poi la specialità siciliana, chiusa dentro il recinto delle proprie congenite fragilità sistemiche, perderà quello smalto che le aveva consentito di sperimentarsi verso un regionalismo che, pur nei limiti consentitigli dallo Stato, aveva rappresentato una nuova frontiera negli equilibri istituzionali e nell’attuazione di una strumentazione economica e sociale, imperfetta nella realizzazione e insufficiente nell’efficacia, ma che aveva tolto dal secolare tanfo stantìo dell’immobilità la Sicilia. La storia degli ultimi quarant’anni è quella di una Regione che si è dovuta misurare con le tremende sfide della criminalità organizzata, con l’ormai cronico contenzioso con lo Stato, con le politiche pubbliche sempre più micragnose e dettate ormai dai fondi europei, la cui erogazione è condizionata dall’efficacia di un’azione politico – amministrativa rivelatasi alquanto carente, che hanno condotto la Sicilia – uniformata ormai al resto del Paese nelle mode e negli stili – ad una modernità senza sviluppo e senza Autonomia. Un “… modello di sviluppo dipendente – affermò in una lucida disamina il Presidente Giuseppe Drago, in occasione delle dichiarazioni programmatiche per il varo del suo governo – che ha avvinto la Sicilia dal dopoguerra in poi. Già a partire dai primi anni ’50, alla base di questo modello c’è stata, com’è noto, la decisione dei governi regionali e nazionali di assumere le aree meridionali come terreno privilegiato di consumi e di scelte di investimento dettati dai gruppi egemoni dei grandi capitali nazionali e soprannazionali. L’intervento straordinario del Mezzogiorno a partire dal ’50, ha cercato di compensare tale dinamica attraverso un’opera di infrastrutturazione di base e di trasferimenti di risorse, le quali, se per un verso hanno progressivamente aumentato il reddito spendibile dalle popolazioni meridionali, non hanno messo in discussione la qualità delle scelte d’investimento, di distribuzione dei flussi creditizi, delle localizzazioni delle produzioni strategiche. Restano al Mezzogiorno e alla Sicilia le debolezze e i sogni infranti di quel modello di sviluppo”.

Sul piano politico, la spinta dell’Autonomismo non è riuscita a innescare percorsi politici originali. La Sicilia, infatti, dopo la vampata indipendentista dell’immediato dopoguerra, non ha conosciuto – a differenza delle altre Regioni a Statuto speciale – lo sviluppo di un importante partito regionale a sostegno dell’Autonomia statutaria. I motivi vanno indubbiamente rintracciati nel fallimento del Movimento per l’Indipendenza Siciliana, che priva di classe dirigente e base programmatica, si spegnerà in impercettibili sussulti non più degni di cronaca, ma anche nell’indubbia capacità delle forze politiche unitarie di avere colto nella battaglia autonomista il collante per unire le sorti dell’Isola a quelle dell’Italia. Soprattutto la Democrazia Cristiana (DC), che seppe rivolgersi alle sbandate falangi separatiste con un programma di moderazione sociale e di intransigente autonomismo, che affondava le proprie radici nell’Appello ai Liberi e Forti di don Sturzo e nel cattolicesimo democratico. Quella della DC fu una costante nella storia politica ed elettorale siciliana fino alla sua scomparsa nei primi anni Novanta. La Dc riuscì, infatti, ad aderire alle pieghe della società siciliana, non avendo alcuna natura di partito ideologicamente e organizzativamente monolitico. In virtù di una capillare presenza in ogni spazio della politica, della società e delle istituzioni, la DC fu però in grado di comporre le diverse pulsioni e tensioni interne di una realtà sociale articolata, ricca di frammentazioni, puntando la bussola politica e sociale sul conservatorismo, ma in linea con le istanze economiche liberistiche, ancorché mitigate da una pratica assistenzialistica e clientelare, in cui la lealtà personale al politico prevaleva su quella identitaria di partito. Fu naturale quindi per i siciliani affidarsi alla DC, ma il prezzo per l’assenza di un partito autenticamente sicilianista fu quello, tuttavia, di porre le rivendicazioni statutarie (Statuto che, come detto, già di per sé scontava il peccato originale di essere stato coordinato soltanto formalmente con la Costituzione) non al centro di un confronto tra pari poteri costituiti – la Regione e lo Stato – ma all’interno di una logica asfittica, in cui la questione siciliana costituiva soltanto una pedina nello scacchiere ben più complessivo del panorama politico nazionale. Così, ad esempio, la cosiddetta operazione Milazzo più che sull’anelito ad ergersi a vindice delle prerogative statutarie aveva inizialmente preso corpo e respiro all’ombra delle segrete stanze di alcuni notabili democristiani – tra cui Scelba e don Sturzo – per contrastare l’egemonia del potentissimo Fanfani, allora contemporaneamente segretario nazionale della DC e presidente del Consiglio nonché leader della più influente corrente democristiana nell’Isola. Il fatto che, come maldestri apprendisti stregoni, con le loro alchimie politiche, abbiano poi ingenerato una creatura poi rinnegata – i governi Milazzo – è tutt’altra storia.

Quando, in qualche frangente storico, l’opera della DC mostrava la corda, lo scenario politico entrava in fibrillazione e si disarticolava – così è stato con l’esperienza milazzista, con il lungo travaglio al centrosinistra e nei casi di acceso scontro tra i vari clan all’interno del partito – ma pur sempre in vista di una sua ricomposizione e neutralizzazione all’interno del perimetro invalicabile della centralità della DC. In tal senso la nomea di laboratorio politico, che ha contraddistinto la Sicilia negli anni, valeva più per gli elementi di competizione e di conflitto del sistema, che trovavano articolazione in provvisorie formule governative, che per una autentica e alternativa progettualità politica. La stessa che è difficile rintracciare dopo la fine della Prima Repubblica, in cui i riferimenti politici si modificano, ma presentano nell’Isola effetti meno evidenti di cambiamento. L’elezione diretta del Presidente della Regione (una norma costituzionale che, va detto, si muove sulla scia di quanto già concesso alle Regioni a statuto ordinario, a testimonianza dell’incidenza ormai marginale del ruolo ricoperto dalle specialità regionali), che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto scongiurare il trasformismo e comportare maggiore stabilità politica ed esecutivi più forti, grazie al premio di maggioranza, in verità, smentisce le sue promesse. Nei casi, infatti, delle giunte Crocetta e Musumeci, la maggioranza esce dalle urne numericamente zoppicante e, addirittura, nel caso del governo di Raffaele Lombardo, si trasforma in corso d’opera in una nuova coalizione. L’azione di governo, oltretutto, in questi ultimi vent’anni è risultata essere il campo di ricaduta di ogni tensione che serpeggia all’interno delle forze di maggioranza, tra le quali, sempre più spesso, si scatena una deleteria competizione per la visibilità e la supremazia politica all’interno della coalizione. Ancor più se, come in questi ultimi vent’anni, la presidenza della Regione è stata appannaggio dei rappresentanti dei partiti minori (il caso di Rosario Crocetta, peraltro, è l’eccezione che conferma la regola, essendo stato subìto e non scelto dal Partito Democratico, a cui era iscritto da pochi anni, prima di lasciarlo per fondare Il Megafono).

Contrariamente però a ciò che avveniva in passato, ogni dissenso resta soffocato, se non per gli ormai reiterati cambi di casacca, in ragione della cosiddetta sfiducia distruttiva – in base alla quale la sfiducia da parte dell’Assemblea al Presidente comporta parimenti lo scioglimento della stessa – vellicando in tal modo l’istinto di sopravvivenza del deputato regionale. Che, in un processo di preoccupante atomizzazione della politica diventa, grazie alla sua motilità politica, l’arbitro attraverso cui possono passare le ragioni del successo o del fallimento dell’azione di un governo. Proprio ciò che l’elezione diretta intendeva scongiurare, in questo scorcio di secolo in cui, anche in Sicilia, il sistema politico ha cercato a fatica nuove opportunità di rappresentanza, nuovi modi per incidere nel sociale, impotente ormai a comporre le spinte centrifughe originate da diversi centri di potere portatori di interessi non solo differenti, ma persino confliggenti nell’assicurare un progetto di società condiviso. La politica ha finito così per smarrire le ragioni della propria missione e l’autorevolezza per testimoniare i propri ideali. Colpiscono, a tal proposito, le parole di don Sturzo – riportate da Ciancimino e Passarello nel libro – ad un Alessi riottoso ad accettare l’incarico di primo presidente della Regione, per la limpidezza con cui si confida nell’alto valore del servizio che la politica può rendere alla società, alla res pubblica. La politica odierna sradicata da ogni radice ideale e culturale appare, semmai, il luogo della mediocrità, sempre più inadeguata di fronte a una realtà che non definisce e non comprende e nella quale sembra avverarsi quanto profetizzava un secolo fa Max Weber, secondo il quale “… alla lunga il consigliere competente quasi sempre ha la meglio nel mandare ad effetto la propria volontà, sull’incompetente diventato ministro”. Una terribile alea, quella in cui oscuri tecnocrati finiscono per detenere nelle proprie mani il potere di disporre e di decidere autonomamente, nella progressiva rarefazione di ogni spazio di democrazia. Un monito questo che anche la Sicilia non può affatto disattendere. La battaglia per l’Autonomia ci rammenta lo storico Francesco Renda “… fu conquista di libertà e di progresso della società civile”. Un prezioso lascito che anche i futuri Presidenti della Regione non dovranno disperdere.